Knowing the unknown

"We are living in an age of extinction – of our climate, environments and species but also our relationships with nature. " - Maya Jones

農民曆說今天(2/10星期一)「日值『受死』凶神,吉少凶多,除:畋獵、捕捉、及喪葬事宜外,吉事勿取。」或許正是個好時機來討論滅絕和死亡。

《滅絕之形》(Figures in Extinction)系列三部曲的舞蹈劇場作品,是談到藝術和環境議題的交集時,直得關注的作品之一。由英國劇場導演賽門‧麥克伯尼(Simon McBurney,以下簡稱麥克柏尼)與加拿大編舞家克莉絲朵·派特(Crystal Pite,以下簡稱派特)合作,透過舞蹈與劇場結合的方式,探討人類與自然的斷裂,以及氣候危機帶來的影響。系列作品由荷蘭舞蹈劇場(Nederlands Dans Theater, NDT)與McBurney的合拍劇團(Complicité)共同製作,從2022年開始陸續推出,並在今年2025年完成三部曲的最後一章,即將於2 月 19 日至 22 日在英國曼徹斯特的 Aviva Studios 上演。

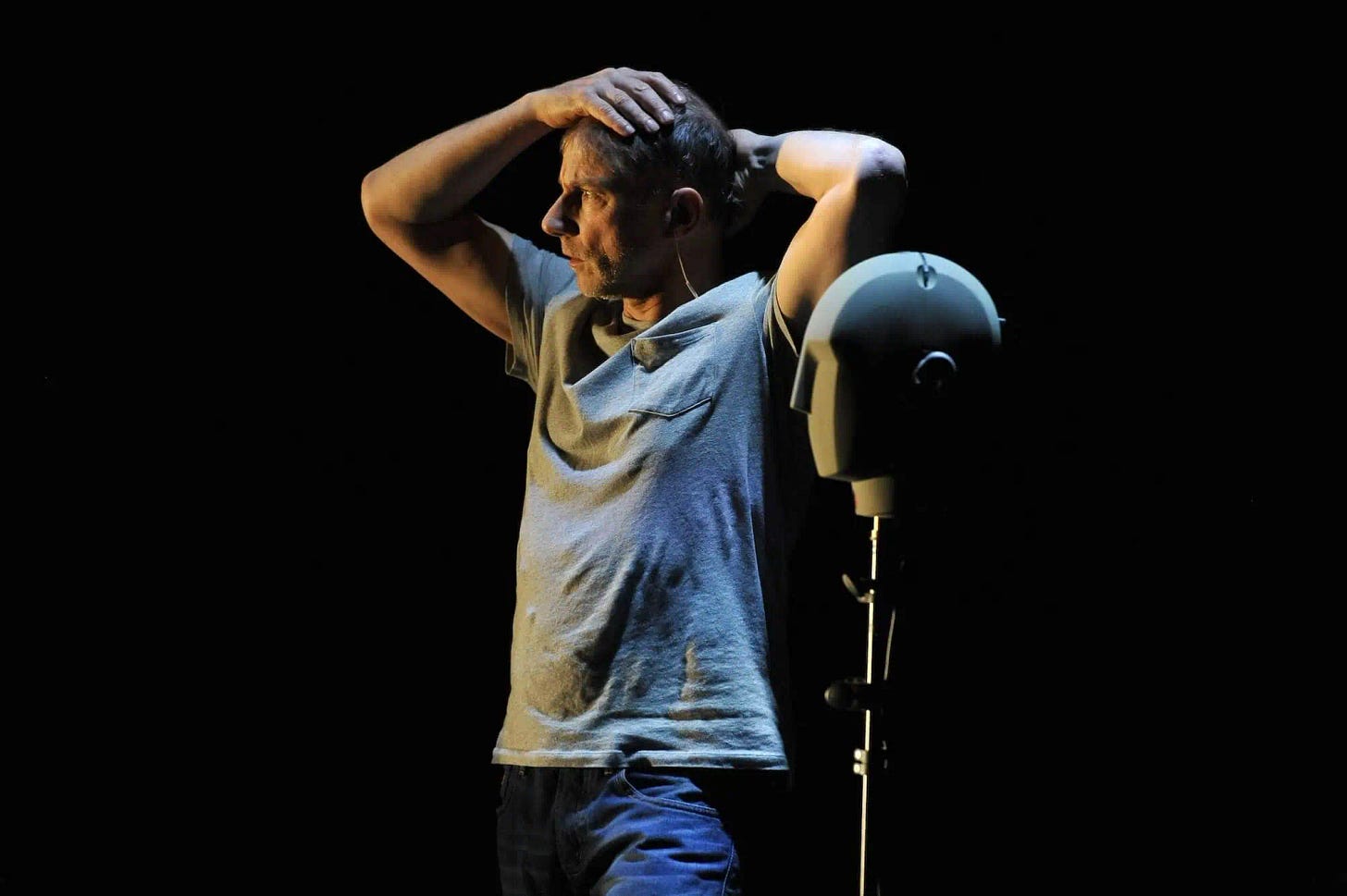

賽門‧麥克伯尼(Simon McBurney):劇場的哲思與創新

賽門‧麥克伯尼是英國合拍劇團(Complicité)的創辦人之一,他的劇場作品以跨領域融合、即興實驗和強烈的敘事張力聞名。他是我的啟蒙導演之一,據說也是我的研究所母校Royal Central School of Speech and Drama大學部Devised Theatre編創表演系的課程創辦人之一。麥克伯尼作為導演,他擅長將哲學、科學、歷史與社會議題編織進戲劇之中,讓觀眾在觀賞過程中不僅僅是「看戲」,而是被帶入一場深度對話。

他的作品《春琴》曾經來台灣演出。我印象比較深刻的是在英國倫敦巴比肯藝術中心(Barbican Centre)看到他的代表作品之一《耳目之間》(The Encounter)。這部作品讓觀眾戴上耳機,只有他一個人的獨角戲,利用麥克風和音響技術,帶領觀眾進入一場聲音與敘事交織的感官體驗。他不只活躍於劇場,也曾出演《最後的蘇格蘭王》(The Last King of Scotland)、《諜影行動》(Tinker Tailor Soldier Spy)等電影。

克莉絲朵·派特(Crystal Pite):肢體語言中的詩意與力量

如果說麥克伯尼擅長用語言與敘事建構世界,那派特則是用身體語言來建構故事。這位來自加拿大的編舞家,過去20多年來創作了超過50部作品,與加拿大國家芭蕾舞團、英國皇家芭蕾舞團等頂尖團體合作。她在2002年成立了Kidd Pivot舞團,擅長將高度戲劇性的肢體語彙與當代舞蹈結合,讓觀眾能透過身體的運動感受到情感的重量。自2008年起,她也擔任荷蘭舞蹈劇場(NDT)的駐團編舞家,持續創作具有挑戰性、甚至帶點哲學意味的作品。

她曾經在2023年臺北國家劇院的TIFA和強納森.楊一起帶來《欽差大臣》這個作品。作品改編自俄國劇作家尼古拉·果戈里(Nikolai Gogol)於1836年創作的經典諷刺劇,透過舞蹈與劇場的結合,生動呈現政治腐敗與人性的荒謬。

《滅絕之形》三部曲的視角轉換

根據衛報舞蹈評論家Sanjoy Roy的報導,三部曲的每一部,都是一次視角的轉換。風格各異,卻又環環相扣。熟悉派特作品的觀眾,依然能在其中辨識出她與劇場導演喬納森·楊(Jonathon Young)共同發展出的標誌性表演技巧「對嘴肢體表演」(physical lip-syncing)。舞者的動作與語言精準同步,仿若身體成為聲音的延伸。而這次,她與麥克柏尼一起,將這種技術推向新的邊界。

第一部(2022年首演) 最直白,也最具象地指向我們所處的「第六次大滅絕時代」。派特的編舞靈感來自那些已然消失的生命——不僅是動物,還包括冰川與河流。麥克柏尼則為這些場景搭建了一個框架:「我想做一份簡單的『滅絕清單』。」原本,他以為派特會將它轉化為更有機的形式,但隨著研究深入,他們發現這份清單恰到好處。因為這正是人類的習慣:分類、命名,像博物館裡的標本,把生命轉化為可存檔的資料。

這種分類、標籤化的思維,也成為 第二部(2024年首演) 的核心動力。這次,作品將視角轉向人類本身,特別是我們的大腦。麥克柏尼深受神經科學家伊恩·麥吉爾克里斯特(Iain McGilchrist)的研究影響,探討大腦半球如何影響我們的文化、哲學,甚至是對生態的理解。他和派特分享一部短片(新聞中沒有提及是哪一部,但我猜是這部)「這部影片既犀利又幽默,」派特回憶,「而且充滿動感。我立刻能想像它如何轉化到舞台上,以一種令人興奮的卡通式表現方式展現出來。」於是,第二部開始以一種更戲謔、更極端的方式,探討人類如何理解自身。

而 最終章(2025年首演),則回到最根本的問題——死亡與未知。「我們這個社會,某種程度上將死亡視為一種失敗,」麥克柏尼說,「因此,我們也在處理人類與死亡的分離,換句話說,與『未知』的分離。」這是一個令人不安的問題:如果我們的生活徹底排除了未知,會變成什麼樣子?如果我們不再將死者視為重要,甚至假裝他們從未存在,那又會如何?這部作品,將是對這些問題最直接的回應。

一場橫跨四年的合作

《滅絕之形》的誕生,來自於麥克柏尼和派特的長期對話。這不只是「導演+編舞家」的簡單組合,而是一場跨學科的探索。他們從全球氣候變遷的數據、冰川融化的聲音、甚至是氣候變遷否認者的言論中提取素材,將科學、戲劇與舞蹈融合,創造出一部不只是表演,而是關於我們當下處境的深刻思考。他們的排練室像是一座實驗場,McBurney 透過聲音、敘事和文字層層堆疊,而 Pite 則讓舞者的肢體語言成為畫布上的筆觸,交織出一場關於生命與滅絕的探問。

最終,這不只是一部關於生態危機的作品,它也關於我們如何理解「消逝」這件事。麥克柏尼和派特的合作,讓舞蹈與戲劇在這個議題上產生了新的可能性,也讓觀眾有機會重新思考:當世界改變,我們該如何回應?

我一開始看到這個作品是在Instagram上的短影片,雖然這個作品暫時不會來台灣,但我覺得議題相當有趣。YouTube上可以看看[3.0]預告、和[1.0]及[2.0]的部分排練片段。

我自己也正在發展探討AI系列作品的首部曲《然後呢?》(And Then?)。先跟大家預告一下今年夏天將有機會推出全本試演。在今年2025年的臺北藝穗節也會開啟二部曲《還在嗎?》(What’s Left?)概念探索計劃。更多消息會在Instagram和好野製作臉書持續更新,歡迎大家關注追蹤。

資料來源:

英國衛報The Guardian,Sanjoy Roy ‘The unknowable is not nothing’: Crystal Pite and Simon McBurney on the mysteries of Figures in Extinction。

p.s. 查資料過程中發現Factory International國際工房這個組織很有趣!我居然之前沒有注意到,也許會在後面幾期介紹。

這期電子報分享比較深入的內容,因為表演藝術是我的主要研究領域。如果有任何調整意見都歡迎留言或回信給我,期待任何形式內容的回饋!